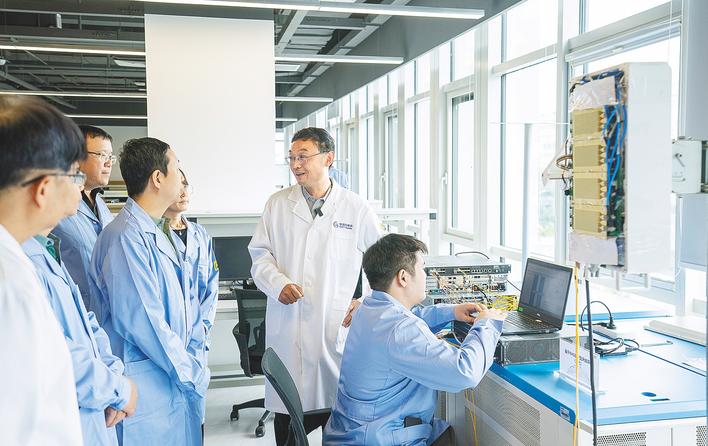

中信科移动新一代信息通信技术实验室,孙韶辉(右二)与科研人员一起交流6G设备技术细节。(湖北日报全媒记者 魏铼 摄)

湖北日报全媒记者 张真真

通讯员 张岩 张莹

北京时间8月13日14时43分,我国成功发射卫星互联网低轨08组卫星,顺利进入预定轨道,用于开展我国卫星互联网组网应用。

“我国低轨卫星互联网组网建设正持续提速,预计不久的将来有望实现初步组网商用。”8月12日,中国信科集团移动通信领域技术创新团队带头人、中信科移动通信技术股份有限公司(以下简称“中信科移动”)首席科学家孙韶辉,在北京接受湖北日报全媒记者专访时表示。

与美国“星链”类似,我国已向国际电信联盟(ITU)申报多个低轨卫星互联网星座计划。其中,超过1万颗低轨卫星的星座包括:中国星网的GW计划、上海垣信的G60(“千帆”)计划以及蓝箭鸿擎的HH3计划。前两个计划已从2024年启动组网建设,“此次发射的‘08组卫星’即属于中国星网的GW计划。”他说。

总部位于武汉的中信科移动,在北京、上海、西安等地布局,是我国低轨卫星互联网产业的先行者与核心参与者之一。该公司牵头开展星地融合和卫星互联网标准体制研究,全面参与基于5G体制的卫星互联网技术论证与标准制定,是全球范围内卫星NTN(非地面网络)与星地融合技术领域的重要贡献者。

多年来,孙韶辉主持和参与20余项国家重大工程与重点科研项目,先后担任我国移动通信4G、5G和6G推进组的标准工作组负责人,负责组织和推进我国移动通信标准化工作。

车载卫星互联网即将“驾到”

“目前,卫星互联网的第一阶段商用主要面向远洋货轮等行业用户,提供移动宽带服务。大众用户通过手机直连卫星的方式,暂时仍以语音和短信为主;卫星宽带的直连手机能力还在技术攻关与测试中,需要更多时间。”孙韶辉解释,面向行业的卫星互联网通常使用更高频段的无线信号,这类信号穿越大气层时衰减更明显。为确保稳定接收,现阶段移动宽带业务的接收终端体积较大,尚无法集成到手机中。未来,手机直连卫星将通过采用更低频段来实现,届时,消费者有望使用现有尺寸的手机,通过卫星互联网观看高清视频、网上冲浪。

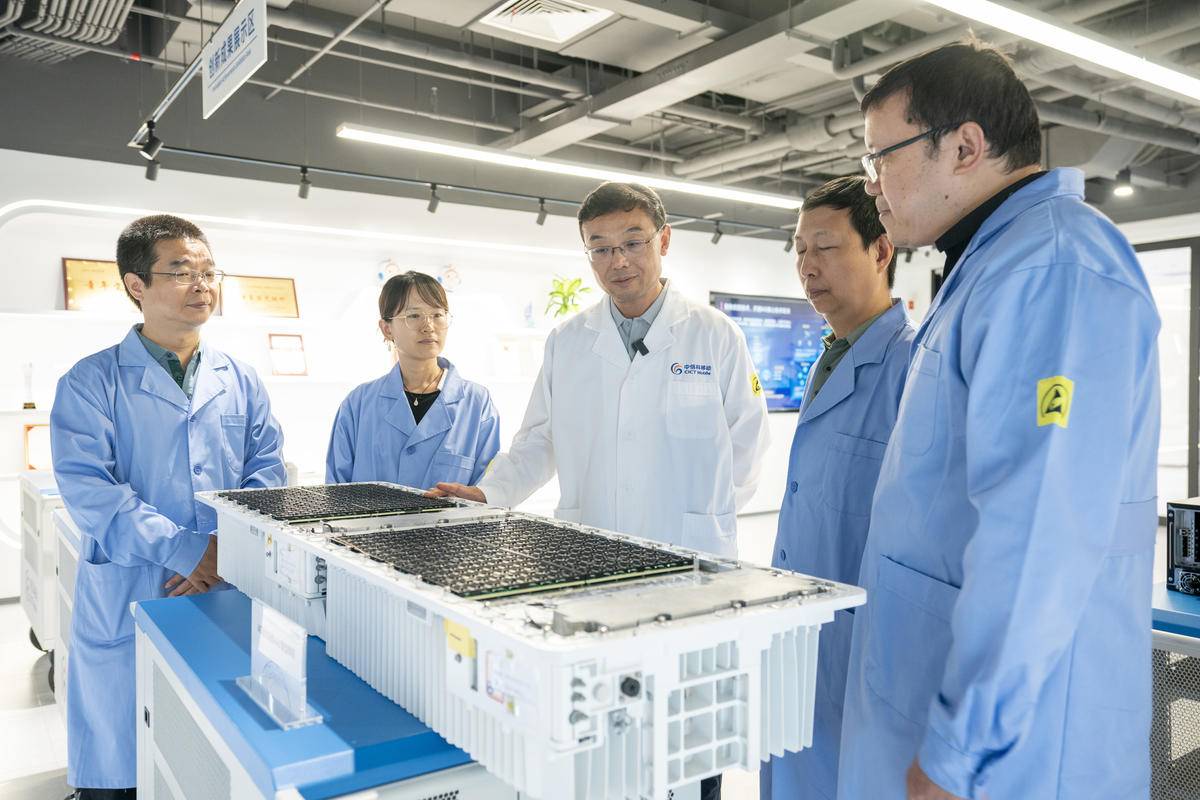

(湖北日报全媒记者 魏铼 摄)

在位于北京的中信科移动卫星互联网实验室,记者见到了两款已投入使用的Ka频段移动宽带接收终端,其尺寸约相当于一张小学生课桌的桌面。

令人欣喜的是,这类终端已可车载。孙韶辉表示,公众体验卫星互联网,很可能将从搭载此类终端的车辆开始:驾车穿越沙漠与森林、驾船驰骋海洋,无需担心“无信号”,观看高清视频也不在话下。

为何需要卫星互联网?不少人并不了解,当前依赖地面基站的移动通信网络,仅覆盖了全球陆地面积的不到20%,折合地球总面积约6%。广袤的海洋、沙漠与森林,仍在很大程度上与“数字世界”隔绝。

卫星互联网的加入,将与地面基站形成“空—天—地”一体化通信网络,实现全球全域、全天候覆盖与高速互联。

6G预计在2030年左右商用

6G何时到来?孙韶辉表示,按照规划,6G预计将在2030年前后实现商用。这一时间点遵循移动通信“十年一代”的演进规律。

20世纪80年代,第一代移动通信(1G)诞生,以“大哥大”为代表,人类由固定电话迈向无线通信。

20世纪90年代,2G普及,通信由模拟向数字演进,短信成为主流应用。

进入21世纪,3G开启移动互联网时代,智能手机迅速普及。

2010年前后,4G商用,移动通信从“数据时代”进入“高速数据时代”,高清视频、在线游戏、移动支付全面普及。

2019年,5G商用,低时延、高速率和大连接能力推动人工智能、虚拟现实等技术加速落地。

“从5G走向6G,同样需要约十年。”孙韶辉解释,每一代移动通信都要经历一整套链路:关键技术验证、系统设计、小规模组网验证、商用产品研发与试商用,最终实现大规模商用。目前,6G正从关键技术验证迈向系统设计阶段。

到2030年6G商用时,5G卫星互联网也将逐步演进为6G的星地融合网络。孙韶辉介绍,6G不仅将带来5G十倍以上的速率,更重要的是实现地面网络、卫星与低空平台的深度融合,构建“空—天—地—海”无缝覆盖的全域网络。从“高清视频”迈向“全息/空间通信”,远程诊疗、跨城课堂、演唱会和体育赛事等都有望呈现近乎“在场”的沉浸体验。

在中信科移动实验室,记者佩戴全息眼镜后,眼前同时呈现两个球形画面:左侧是实验室实景,右侧是非洲动物大迁徙。向左转头,沉浸式进入实验室办公场景;向右转头,即可身临其境地欣赏非洲草原上的迁徙画面。

(湖北日报全媒记者 魏铼 摄)

6G网络还将更“聪明”。系统可根据不同区域乃至单个用户的实时需求,进行智能资源分配,实现从“以网为中心”向“以用户为中心”的转变。

在产业应用方面,6G将把时延压缩至毫秒级、定位精度提升至厘米级,远程精密操控成为可能;产线可在分钟级完成柔性调整;无人机、无人车的规模化协同作业将成为常态,良品率与生产效率显著提升。

从跟跑到并跑是最难的

2003年,从西安电子科技大学博士毕业的孙韶辉,进入大唐电信集团(中国信科集团前身之一)博士后流动站,至今深耕移动通信领域。

彼时,大唐电信集团代表中国提出了3G三大标准之一——TD-SCDMA。“这是我国首次提出的系统性通信标准,标志着我们从几乎‘缺席’到开始‘跟跑’。”孙韶辉回忆道,“在3G之前,我国移动通信产业的存在感和参与度都很低,技术与市场长期由欧美主导。”

到了4G时代,他与团队参与我国主导的TD-LTE标准的制定,并成为核心技术贡献者,使其成为全球两大4G标准之一,中国与世界实现“并跑”。

“从跟跑到并跑是最难的。”孙韶辉说,“突围过程中,海外一些传统优势企业为了保持主导地位,会在标准上设置障碍。”当年,他们提出一项名为“多流波束赋形”的关键技术,用于提升系统容量与传输速率,但最初并未得到国外主流公司认可。为此,他和同事们花了近两年时间,把国外专家请到中国实地看实验数据、深入技术交流,最终推动该技术在标准化组织中立项。如今,它已成为4G、5G及其后续演进中最核心、最重要的主流技术之一。

一路攻关,孙韶辉团队成为5G国际标准的核心贡献者,助力我国移动通信技术实现从“并跑”到“领跑”的跨越。

面向6G,中信科移动早在2019年即成立技术预研团队,布局近二十个方向。从网络架构到无线传输,团队系统性突破面向未来6G的星地融合关键技术,研制出6G星地融合原理样机并完成技术验证,相关成果达到国际先进水平,实现领跑。中信科移动也由此成为国际电信联盟在6G地面移动与卫星通信前期标准化工作中的核心贡献单位。

(湖北日报全媒记者 魏铼 摄)

“我每年要出国十多次,差不多有一半时间在国外——做研究、参加标准化会议、推动提案落地。”孙韶辉笑言。一有空,他就锻炼身体,办公桌对面就摆着跑步机与哑铃。

孙韶辉还有一个身份——北京航空航天大学博士生导师,他和团队已为我国移动通信技术研究与国际标准化培养出大量优秀人才,中信科移动也被誉为中国移动通信标准领域的“黄埔军校”。

“我的职业生涯与国家科技发展同频共振。亲历我国移动通信从弱到强,我们既付出努力,也收获成长。身处这个最好的时代,作为一名移动通信科技工作者,我感到非常幸运。”孙韶辉说。

4月28日,在人民大会堂,孙韶辉荣获“全国劳动模范”称号。

( 责任编辑:邵博汉 新闻报料:2729868 )