2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。为铭记历史、缅怀先烈,弘扬伟大抗战精神,荆州发布开设“寻访抗战英雄地”专栏,深入挖掘荆州地区的抗战遗迹和英雄故事,展现荆州儿女英勇抗战事迹,激励全市人民传承红色基因,奋进新时代。

从1938年深秋的烽火到如今的繁华街巷,硝烟虽已散尽,但沙市区的每一寸土地,仍镌刻着那段浸血的记忆。这片土地用80余年的变迁,书写着“从苦难到重生”的壮阔答卷。

站在沙市区的街巷间,80多年前的枪声仿佛仍在耳畔回响。革命先辈视死如归、宁死不屈,用血肉之躯抵御侵略,换来了今日的安宁。他们的抗争,如同永不熄灭的火种,激励着一代又一代沙市人。

血色印记:不能忘却的苦难刻度

荆州市烈士陵园烈士事迹展览馆内,一面墙的史料静静陈列。每一张照片、每一份文献,无声诉说着1938年深秋开始的黑暗岁月。

1938年10月,武汉沦陷的阴影笼罩荆江。数月后,日军战机的轰鸣撕裂沙市天空,沿江民居在烈焰中坍塌。侵华日军画报里的画面至今灼目:啼哭的婴儿坐在断壁残垣下,白发老者跪在烧焦的家园前,而侵略者正举着相机记录他们的“战果”。

“1940年6月8日下午3点,日军第六师团藤崎部从荆门、潜江分兵合围,荆沙城区沦陷。”荆州市烈士陵园讲解员曾冰洁指着史料说,“这些日军画报里的画面,是他们暴行的自供状——在碉堡上欢呼的狞笑,强迫百姓举旗的屈辱,古城墙上‘日华亲善’的谎言,都掩盖不了屠刀下的血色。”

刺柱旧址

脚下的土地曾是人间炼狱。日军占领沙市后,将中山路一带划为“军事区”。侵略者常把抗日义士和百姓捆在木电线杆上练刺杀,鲜血浸透木柱,布满刺刀窟窿。后来,人们为铭记先烈与同胞,便称这根杆子为“刺柱”。

侵略者不仅以铁蹄踏碎家园,更用殖民统治禁锢自由。他们强推“良民证”,中山路居民进出必戴这屈辱标识,稍有怠慢便是杀身之祸。1940年6月至1945年8月,共有2000多人在此遇难。

“每年清明,都会有人前来献花。”沙市区健康巷社区居民赖世元说,“老人常说,刺柱上的血没白流,现在的安稳日子,是用命换来的。”

1943年,是沙市抗战史上尤为沉重的一年。自2月中旬到12月中旬,日军第十一军发起的三次重大战役,均以沙市为轴心展开。这一年,见证了日本侵略者由猖獗转为萎颓的转折,更浸透着无数将士的鲜血,成为抗战史上不可磨灭的一章。

暗夜星火:永不熄灭的抗争之光

当侵略者的铁蹄踏碎街巷,绝望中总有星火在暗处燃烧。青杨巷18号,一栋砖木小楼静静矗立,80多年前,这里曾是热血青年的秘密据点,他们压低声音唱着救亡歌曲,让抗日火种冲破黑暗。

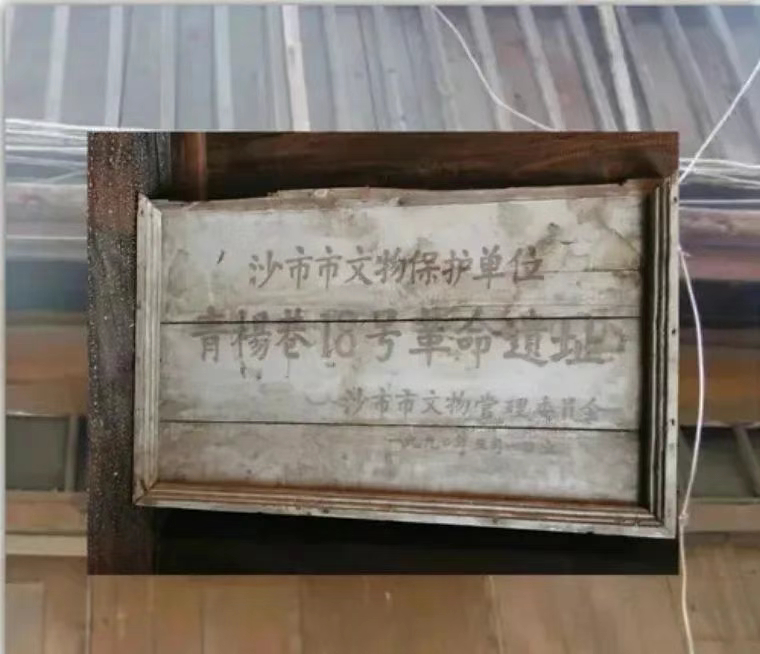

青杨巷18号革命遗址

据了解,青杨巷18号宅院原是地下党员郑静的私宅。上世纪30年代,红色资本家黄炳荣为支持革命,买下中山路一带多处房产,这里便是其中之一。

“听爷爷讲,抗战初期,地下党在这里办过4期党员训练班。”黄炳荣的后代黄倩正在馆内整理物品,她说:“解放后,江陵县首任县长王干青,当年就以这儿为据点,带学生在中山路演《放下你的鞭子》,那股抗日救亡的劲儿感染了很多人。一批批党员从这里出发,投身反法西斯斗争。爷爷也四处奔走支持革命。”

“我父亲黄世俊一辈子爱国,这些年一直为修缮纪念馆忙碌,现在我接了过来。”黄倩感慨道,每次整理这些老物件,都像在与当年的英雄对话。

“青杨巷18号是荆州抗战史的活见证,虽定格在战火年代,但红色基因一直传承。沙市还衍生出沙市老姨妈精神——那种侠肝义胆、热心快肠的劲头,无论战时还是和平年代都没变。”健康巷社区党委书记刘莉说,现在,沙市区正大力弘扬这种精神,用热乎劲儿传承红色传统,就是对革命先辈最好的告慰。

烽火延续:从英雄故事到振兴答卷

从青杨巷的星火,到岑河大地的烽火,沙市的抗战故事在更广阔的战场延续。沙市区岑河镇西湖村,曾是新四军五师襄南独立十四营的根据地,处处留存着抗战印记。

新四军襄南独立营纪念馆

1940年6月,荆沙地区沦陷后,中共江陵县委迁至岑河。当时,县委机关设在岑河口河东李文安家的楼上,楼下是地下党员范明新、钱新华夫妇为掩护县委机关而开的卷烟铺。星星之火迅速在荆沙地区燎原。1941年4月,中共江陵县委在岑河召开全县各界人士代表大会,江陵县抗日民主政府在这里成立。

“在岑河地区的革命历史上,彭祥麟是最有影响力的领导人。他在岑河地区播撒革命火种,积极组织荆州、沙市人民开展抗日救亡运动。西湖村烈士陵园纪念碑上的雕像就是彭祥麟。”沙市区老区建设促进会秘书长、岑河镇文化站站长李发国介绍,彭祥麟壮烈牺牲时年仅24岁,为了革命,他献出了年轻而宝贵的生命,岑河人民将永远铭记。

1941年,江陵县抗日民主政府在岑河成立的当天,新四军第五师襄南独立十四营也同时在岑河成立,民主人士简舜卿任独立营营长。这支队伍后来发展到100多人,几十次打击日伪,为三湖抗日根据地的创建立下了汗马功劳。

1941年9月,简舜卿带着9名独立营战士,打算突围过长江南下时,不幸被敌人截获。面对敌人的威逼利诱,简舜卿始终誓死不屈,最终在37岁的年纪英勇就义,用生命践行了对革命的忠诚。

“彭祥麟、简舜卿身上那种机智果敢、英勇无畏、誓死不屈的精神,是我们宝贵的精神财富。”李发国说,如今,我们修建西湖村烈士陵园,把它纳入沙市红色旅游线路,就是要让英雄事迹时刻警醒我们,照亮初心,让伟大抗战精神代代相传,激励一代又一代人奋勇前行,为国家的繁荣富强贡献力量。

烈士们未竟的事业,正在这片土地绽放新篇。连续3年跻身全国百强区,取得36项国省荣誉的背后,是沙市人弘扬伟大抗战精神、凝聚“敢争先”发展劲头的生动写照。

( 责任编辑:邵博汉 新闻报料:2729868 )