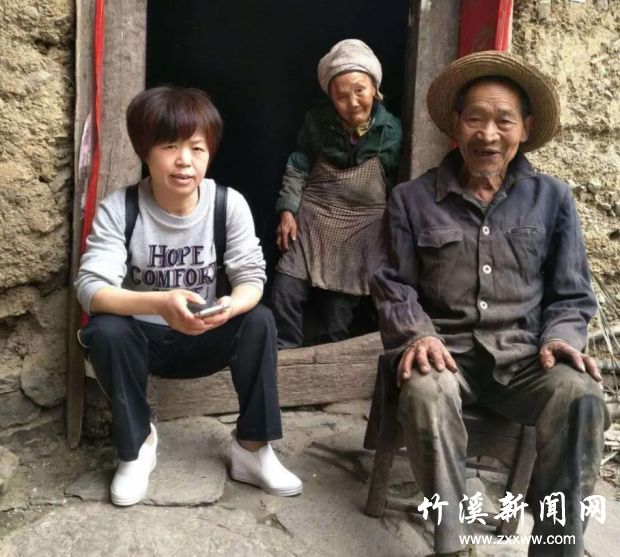

故事作者吴忠平(图左)系竹溪职校在桃源乡中坝村的帮扶干部

“周伯伯、周妈妈,我又来了。还记得我是哪个嘛?”每次去,我都学着他们方言的腔调跟他们这样打招呼。开始时是为了加深老人家对我的印象,能记住我,后来就成了我们每次固定的开场白。

“吴老师嘛,怎么不记得呢!吃饭没?”周妈妈到底比80多岁的周伯伯“年轻”点儿,每次都是她先有所反应。

听到老人家的一声“吴老师嘛!”“吃饭没?”那种带点弯弯绕绕方言的暖语,我的心里竟乐开了花儿,消解了一路晕车煎熬的难受劲儿。隔一段时间没听到这一声儿“吴老师嘛”,甚至会有点儿想念。

2018年3月,竹溪职校接到了跨村结对帮扶贫困户的工作任务,我很“荣幸”地成为帮扶工作队中的一员,负责桃源乡中坝村的6户共17人的帮扶工作。桃源乡离县城有120多公里的路程,上坡下岭,山路崎岖,对于我这个晕车的人来说,接到工作通知我是既有抵触情绪,又有畏惧感。可是我又是一个既不愿意给领导添麻烦,又缺乏说服能力的人,无可奈何接下了这个工作。

第一次到桃源乡中坝村开展结对帮扶工作时,心里的不情愿导致了晕车感的加剧,说实话,一路是痛不欲生。我帮扶的6户离中坝村委会约七公里的路程,是一个叫三道桥的狭长山沟,农户散居在两面的山坡上。走完了简易的村道,还要走约1.5公里的羊肠小路。虽说我也是七十年代初出生的农村娃子,可是这么多年来几乎没有再走过这样的路,也几乎没见到过住在这样地方的人户。

“周伯伯”是其中的一户。初进他家门,你得让眼睛适应一会儿屋内的光线,才能分得清东西南北。干打垒的低矮房屋,地面凹凸不平,四面墙壁已被长年的烟火熏得黑漆漆的,到处灰尘满面。家里没有一样有现代感的家具。

第一次和他们交流不是很顺畅,只听了个大概:周伯伯家三口人,老夫妇和他们唯一的儿子;周伯伯已84岁,眼神儿不好,听力也较差,和他交流很困难;周妈妈72岁,头上缠着很厚的头巾,右脸上额头凹进去一块儿,个子不高;儿子未见到,说是出门打工了。

到村上找村干部进一步了解情况,才弄清楚该户的情况:儿子出门打工,近几年未曾回过家,也联系不上,村干部帮着多方打听却无果;两位年迈的老人完全无劳动能力,而且身体状况很差,周妈妈的头部受过很严重的伤害,所以春夏秋冬四季都要缠着头巾;两老人近年完全依赖低保金、养老金和计生优抚金生活。

我心下疑惑:这能有多少钱?能撑得了两老人的生活所需吗?我立即请村干部帮我弄清楚两老人每月究竟有多少钱可以支配。经查,按照当年的政策情况,就低保金、养老金和计生优抚金三项,两人合计每月有789元钱。按照当地的生活标准,这些钱足够两人的生活费。

了解到这些情况后,我突然对扶贫政策肃然起敬,也为我接受这个工作的不情愿而感到羞愧。自己就是那只坐井观天的青蛙,只看到自己周围的人和环境,没关心井口以外的事情。就这两老人,如果没有国家的扶贫政策,在儿子不管他们的情况下,他们的生活将会毫无着落,后果会不堪想象。

从扶贫村回来后我做了两件事:第一,上网搜索了习总书记脱贫攻坚政策出台的由来,深刻体会到扶贫政策的伟大。这件事改变了我以前对工作、对政策的狭隘理解,可以说也改变了我的世界观。第二,整理了带回来的图片以及所有我负责的6户的资料,认真研究了各户的情况,在我的工作日记本中庄重地写下了他们的名字,并承诺,从此,要把他们当作我的亲戚对待,时时为他们着想,为他们提供我力所能及的帮助。

认识发生改变,心态也会随之改变。以后每次到中坝村看望他们的路程似乎不再那么遥远,晕车的感觉也不再那么难受。每次我会给两老人买些面包、饼干之类的零食,会关注他们的粮油还有多少,最近是否还有肉蛋,也会电话联络常给他们送粮上门服务的商家什么时候会再去,让老人放心。

每次当我带着东西再次出现在他们面前时,周妈妈总会说:“吴老师又带一包好吃的来了,上次买的还没干完嘛,下次别买了,每次你都要花钱,我们不好意思嘛。”周伯伯听到我的声音,总会伸出黑黑的、笨拙的双手握住我的手,呵呵地笑着,一个劲地嘟嘟啷啷地说着感谢的话。

2019年度第一次去看望老人家的时候,看见老人新安置房大门上的春联写着“党恩浩荡”四个大字,特别醒目。是啊,我们的党一心为民,沐浴着党恩的不仅是我们捧着金饭碗的人,更有我们国家每一个公民。我的心是暖的,老人的心更是温暖的。

我在想,当我的这份使命完成了的时候,我的心中也会永远留下他们的身影。(来源:县驻村办)

( 责任编辑:admin 新闻报料:2729868 )