“龙”腾山水间

——竹房城镇带竹溪片区建设巡礼

记者唐勇通讯员傅崇国

绿树红花掩映中的农家庭院整洁靓丽、蓝天碧水映衬下的产业基地生机盎然……

六月的竹溪大地,万物竞绿、生机勃发。从“朝秦暮楚”的蒋家堰镇到“东大门”县河镇,整齐划一的村镇、配套完善的设施、成块连片的基地、文明和谐的氛围,让人陶醉、让人留恋,更让人感受到竹房城镇带竹溪片区建设凸显的无穷魅力。

近年来,县委、县政府按照省、市的战略部署,坚持“产业为先、村镇为重、农民为本、机制为力”的思路,把政策、项目、资金、精力重点集中,做到试点先行、典型引路、以城带乡、协调发展,着力将竹房城镇带竹溪片区建设成为产业集聚、生态环保、文明和谐、机制创新的示范带。

大战略蕴含大机遇,大手笔书写大篇章。到目前,竹房城镇带竹溪片区沿线六镇已汇聚全县70%的人口、80%的经济总量,犹如一条正欲腾飞的巨龙,横卧在秦巴山地。

规划引领 大山深处起宏图

竹房城镇带竹溪片区以305省道为主轴,东起县河、西至蒋家堰关垭,片区内有县河、水坪、城关、中峰、龙坝、蒋家堰等6镇159个村(场)。

早在2006年,县委、县政府在认真调查论证的基础上,就启动了“百里长廊”建设,致力于把305省道沿线百里农村打造成为百里经济、生态、文化长廊。

经过四年时间的建设,“百里长廊”已成为集镇、产业、工厂、新农村相配套的经济高地,竹、林、果、茶、花、草相辉映的生态美化长廊,人与自然和谐共融的文化长廊,得到省、市领导的充分肯定。

2010年11月,省委、省政府着眼于统筹城乡发展,决定打造百公里竹房城镇带,把包括竹溪在内的十堰南三县建设成为山区新农村建设的引领区、城乡一体化的先行区和统筹城乡发展的示范区,并下发了《关于竹房城镇带城乡一体化试验区建设的指导意见》。竹房城镇带被正式纳入全省战略大格局。

一石激起千层浪。面对千载难逢的发展机遇,县委、县政府乘势而上,坚持规划先行,按照科学发展观和城乡一体化的要求,高起点、高标准绘就竹房城镇带竹溪片区建设蓝图。聘请武汉大学专家对竹房城镇带竹溪片区进行控制性详细规划,将省委、省政府确定的城乡一体化发展与竹溪县“十二五”规划有机结合,确定了竹房城镇带竹溪片区城乡空间布局和区域主体功能定位,分别制定了城镇建设、产业配套、社会事业等17个专项规划,编制完成了城镇带产业发展、5个集镇、60个村庄和6个重点村详细规划。

与此同时,在实施每个片区前,邀请市以上规划设计专家精心设计每个片区规划,切实做到高起点规划。通过规划引领,大石门片区逐步成为贡茶、贡米、贡木和道教文化观光园,东沟片区逐步成为“山水东沟、美丽乡村”观光园,前进片区逐步成为茶叶基地观光园,县河村片区逐步成为田园生态产业观光园,青草坪片区逐步成为贡米、油菜种植现代农业观光园,同庆沟片区逐步成为“山水同庆、贡米之乡”观光园,敖家坝片区逐步成为中药材生态农业观光示范园。

城镇联动 以城带乡共繁荣

在城镇带建设中,县委、县政府坚持以城区建设为中心,以片区建设为重点,以小区建设为推手,点面结合、城乡联动,有序推进村镇建设。

全力推进县城建设。大力建设“一河(竹溪河)两岸(竹溪河两岸)三区(东部船形寨、小河边新城区,中部烧田坝片区,西部西关片区)”。目前,幸福路、环广场公园路已投入使用,北环路、县城饮水三期工程、橡皮坝二期工程等加快推进,西关街、烧田坝老城区改造、竹溪河跃进桥至工业园区河道整治全面启动,东城新区路网建设进入筹建阶段,县城承载能力不断增强。

着力推进新型社区建设。不断加强农村基础设施建设,新建乡村道路120多公里,整修河道河堤60多公里,实施迁村腾地项目20个,增加土地1000多亩,为快速推进农村集镇和新型社区建设奠定了基础,集镇村庄扩容逐步推进、效果明显。建成前进、黄石头、汤家坝、仁家沟4个集学习、办公、议事为一体的新型功能社区,金铜岭、踩新桥、邓家坝、同庆沟、新生等5个安置小区配套设施加紧实施,大裕沟、漫液、大石门、敖家坝、大路沟、县河等6个新型居民小区初具规模,新扩大集镇规模5平方公里,农村人口不断向集镇集聚。

有序推进片区建设。按照“山、水、林、田、路、居”相间,田园风光景观与功能相协调的要求,在城镇带建成敖家坝、青草坪、大石门、前进、县河村等5个新农村示范片区的基础上,今年又启动同庆沟、东沟2个片区,整治河道45公里,新修河堤40公里,建设片区道路52公里,建成片区万亩产业基地,栽植名优苗木100多万株。通过强化县城、集镇、中心村三个层次建设,以新型城镇化带动城乡一体化,1.5万人向县城、集镇、中心村集聚,区域布局进一步优化,功能结构进一步完善,承载能力进一步提高。

产业支撑 工农对接保双赢

城镇带建设,如果没有产业支撑,就是无源之水、无本之木,没有生机与活力。

县委、县政府按照“生产发展”的总体要求,坚持把发展支柱产业、培植特色产业基地、增加农民收入作为推进城镇带建设的中心任务,不断强化政策扶持和科技服务工作,以现有的茶叶、贡米、蔬菜、养殖、果林等产业为基础,努力在扩张规模和提升品质上下工夫,做好“工农对接”这篇大文章,为推进城镇带建设提供强大的产业支撑,着力把城镇带打造成产业示范带。

在现代农业建设上,围绕“核桃、茶叶、中药材、山羊”四大支柱产业,走规模化发展之路,确保农村发展、农民增收。启动实施了县河镇生态农业示范园、水坪镇循环农业示范园、城关镇设施蔬菜示范园、中峰镇观光农业示范园、蒋家堰镇多功能农业示范园和龙坝镇生态观光示范园6大农业产业示范园建设。先后新建产业基地20余万亩,其中核桃9万亩,中药材6万亩,茶叶、桑蚕、油茶各2万亩,建成山羊养殖小区30多个,农业产业示范效应明显增强。

在特色工业建设上,以建筑材料、农产品加工、生物医药等为重点,培植扶强一批工业企业,农产品加工企业效益稳步增长,产业链条不断延伸。人福生物产业园、金铜岭科技园相继开工建设,新增入园规模企业5家,形成了一区(工业园区)多园(金铜岭科技工业园、鄂西北国际商贸物流园)多元化发展格局,工业园区逐步成为全县农产品加工科技园。

在商贸流通和旅游产业建设上,完成了关垭楚长城、大仙山(偏头山)旅游开发项目总体规划编制、申报工作和景区道路建设。龙王垭养生山庄、旅游接待中心、亚之洲3个四星级酒店有序推进。

生态着墨 天人合一书和谐

县委、县政府始终围绕建设“十堰绿色崛起示范县”这一主题,全力推进生态文明建设,着力把城镇带打造成宜居示范带。

抓好植树造林。大力实施天然林保护、退耕还林、生态公益林等重点生态工程建设,整合项目资金3000多万元,按照“统一规划设计、统一整地标准、统一苗木规格、统一栽植”标准,率先在城镇带沿线创办万亩核桃基地、千亩竹林景观示范基地、万亩荒山治理示范基地,完成荒山造林10万亩、退耕还林1.5万亩、低产林改造5000亩、石漠化治理2000亩、封山育林30万亩、园林绿化2000亩,新建集休闲、观光为一体的5000亩苗木生产示范基地,生态建设成效明显。

开展环境整治。为建设一个“天蓝、地绿、水清、街美、人文明”的靓丽新竹溪,去年以来,县委、县政府以开展争创省级文明县城和清洁家园活动为抓手,集中开展了农村环境连片整治,全面整治“乱堆乱放、乱倒乱流、乱泼乱洒、乱牵乱拉、乱搭乱建”等环境脏乱差现象,城镇带村庄面貌焕然一新。同时,县委、县政府以全省开展的“万名干部进万村洁万家”活动为契机,开展清沟渠、清垃圾活动,并成立环境卫生监管机构,建立村庄、河道、公路环境卫生长效管理机制。目前,县城中心垃圾处理厂、5个镇垃圾中转站相继建成,建垃圾池和垃圾中转站1200个,添置垃圾清运车150辆、移动垃圾箱450个,新建人工湿地25处。

深化文明创建。县委、县政府不断深化文明创建工程,以加强群众教育、创新社会管理为核心,以省级文明县城、卫生县城、园林城市、环保模范城“四城联创”为重点,深入开展省、市、县级文明乡镇、文明村、“十星级”文明户多层次、全方位的创建活动,切实把竹房城镇带沿线村镇建设成省、市、县农村精神文明建设的示范区。同时,开通了县城到蒋家堰、水坪、县河、中峰、龙坝等镇的城乡公交,城市管理水平和城市品不断提升。

巨龙腾飞会有时。在“十堰绿色崛起示范县”旗帜的引领下,县委、县政府又大手笔谋划竹房城镇带竹溪片区新的发展蓝图。我们有理由相信,不久的将来,竹房城镇带竹溪片区必将成为“经济发展、社会和谐、生活富裕、生态良好”的全省山区城乡一体化示范区。竹溪县也必将成为“绿色产业引领区、生态城镇示范区、省级物流集散地”。

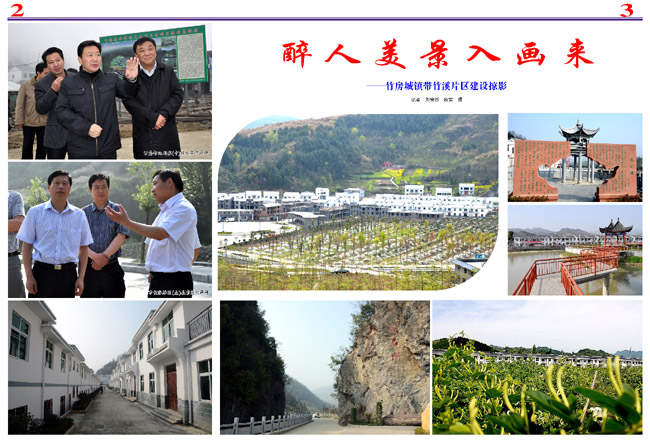

市委书记周霁(中)在大石门调研

市长张维国(左)在前进村调研

竹溪县情

竹溪县位于鄂、渝、陕三省交界的秦巴山区,西接陕西省平利、镇坪、旬阳三县,南交重庆市巫溪县,东邻本省竹山县,是汉江最大支流堵河的源头、国家南水北调中线工程水源区之一,是中国自然国心所在地。县域总面积3310平方公里,辖15个乡镇、14个农林场、296个自然村,总人口37万。

地理位置独特

竹溪东屏荆襄,西控川陕,南连渝蜀,北枕汉水,是连接华中地区、面向大西北、出入大西南的重要通道,具有承东启西、通南贯北的独特优势。以竹溪为圆心,半径250公里以内有重庆、西安、十堰、安康等大中城市,处于襄渝铁路、安康铁路、汉十高速、武当山机场等重要交通枢纽的五纵一横立体交叉网络之中。305省道横贯县境连接鄂陕两省,竹溪至西安可当天往返。有通往相邻省县的公路10条,县内有循环公路52条,形成辐射与循环交汇的公路网络。开工在建的襄(湖北襄樊)天(甘肃天水)高速公路更将使竹溪成为沟通中西部的重要物流通道。

林特资源丰富

竹溪是全国500个资源富县之一,境内水电、林特、矿产等资源十分丰富。竹溪林特资源丰富,境内有植物种类197科1046属3293种,有84种国家级保护植物,有全国最大的红豆杉群落,面积4500亩,全县活立木蓄积量超过800万立方米,素有“绿色基因宝库”、“生物多样性大观园”之称,被我国植物界视为秦巴山地植物区系核心;竹溪是全省水电资源富县,水能蕴藏量120万千瓦,目前已建电站装机达到40万千瓦,2013年可达到60万千瓦。竹溪矿产资源储量丰富,有国家战略矿产储备资源稀土和铀矿,已探明的煤储量6亿吨、板石11亿立方米、花岗大理石6亿立方米。竹溪是秦巴山区茶叶名县,境内的茶叶内质丰富而又纯净,是全省名优绿茶出口基地和生态有机茶示范基地,是“中国有机绿茶之乡”、“中国茶叶之乡”;竹溪还是“中国魔芋之乡”,是全省魔芋产业核心种植区域,“全国魔芋原料加工基地重点县”、全国林业百佳县和全国首批退耕还林试点示范县。

生态环境优越

竹溪是鄂西生态文化旅游圈的核心区域之一,植被覆盖率81.2%,森林覆盖率76.8%,居湖北省各县之首。有鬼斧神工、浑然天成的十八里长峡省级自然保护区,有千里林海、满目苍翠的标湖森林公园,有高峡平湖、碧波万顷的鄂坪水上乐园,还有天造地设的中国自然国心鸡心岭和风情万种的万江河等自然景观。

历史文化厚重

竹溪西周属古庸国,东周楚庄王三年(前611年)置上庸县。西汉高帝五年(前206年)置武陵县,此为竹溪建治之始。明成化十二年(公元1476年)定名竹溪县。境内有战国楚长城遗址、姜子牙调兵遣将的大营盘、薛刚反唐的泗水关、刘邦率兵入陕的高祖河;有与茶马古道、丝绸之路相提并论的古盐道;有国家重点保护文物明嘉靖年间的“采皇木”摩崖石刻;有皇帝钦定、享誉千年的贡茶、贡米、贡木。这里有着南北交融、东西荟萃的区域文化特色。向坝原生态民歌被湖北省民间文艺家协会誉为中国汉民族文化中的一块活化石;百年“山二黄”稀有剧种被列入全国非物质文化遗产名录,被誉为“汉剧之母”。

发展态势良好

竹溪县围绕优势资源,聚集优势产业,先后创办有机农产品加工和建材产品加工两个特色工业园区,入园企业达到20家,形成水电开发、绿色食品加工、医药化工、矿产建材四大产业集群。水电开发总装机达到40万千瓦,已成为全省自办水电第一大县。全县茶叶、黄姜、绞股蓝、山野菜、中小药材等绿色产业化基地达60万亩。“龙王垭、梅子贡、亲家母、顺溪”4个品牌荣获湖北著名商标。“竹溪贡米”获得国家地理标志产品保护,顺利通过了绿色食品认证,并与“双竹魔芋面”一道荣获中国(武汉)第六届农业博览会“中国著名农产品”称号。龙王垭、梅子贡为主的两大茶叶绿色食品加工业发展势头良好,成功开发龙王垭红茶、梅子贡有机乌龙茶,改写了中北部地区不能规模化生产乌龙茶的历史,形成中国乌龙茶生产“南有安溪,北有竹溪”的新格局。以华弛、创艺、云浩为龙头的医药化工业已形成年产皂素600吨、双烯300吨、中药饮片5000吨的生产能力,年实现产值3亿元以上。整合开发煤矿12家,煤炭年生产能力达到30万吨以上;以北京耐特、丰源石材为主的板石生产企业达到14家,年生产能力达200万平方米;百万吨新型干法水泥生产已建成投产,年生产能力达100多万吨。

发展前景广阔

近年来,竹溪县委、县政府团结全县广大干部群众坚持扬资源之长、举项目之旗、走招商之路、用服务之力,大力实施“产业富县、工业强县、开放活县、科教兴县、生态立县”发展战略,致力推进工农对接,抢抓机遇、开拓创新、奋力拼搏、扎实工作,大力发展水电、农产品加工、医药化工、矿产建材等特色产业,全县经济社会得到全面发展。新时期新阶段,竹溪将紧紧抓住主体功能区、“竹房城镇带”、“谷竹高速公路”等建设机遇,以科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线,以“工农对接”为抓手,以“十堰绿色崛起示范县”为目标,以优化经济结构、统筹城乡发展、扩大投资规模、加强基础设施建设、保障和改善民生为重点,全面加强经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设,加快建设“生态竹溪、能源竹溪、人文竹溪、宜居竹溪”。

( 责任编辑:admin 新闻报料:2729868 )