摘自:秦楚网讯(十堰日报)毛鸿全报道:8月上旬,中央电视台社教节目中心《探索·发现》栏目组编导毕洪一行3人深入竹溪县,就这里的原始楠木群和采皇木摩崖石刻进行采访,探索竹溪楠木是如何成为奉建北京圆明园的“贡木”。据了解,《探索·发现》栏目组将摄制5集共200分钟的《圆殇——圆明园被焚150年祭》纪录片,纪念今年10月18日圆明园被英法联军纵火焚毁150周年。

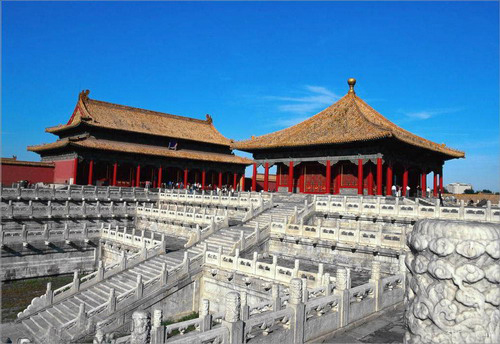

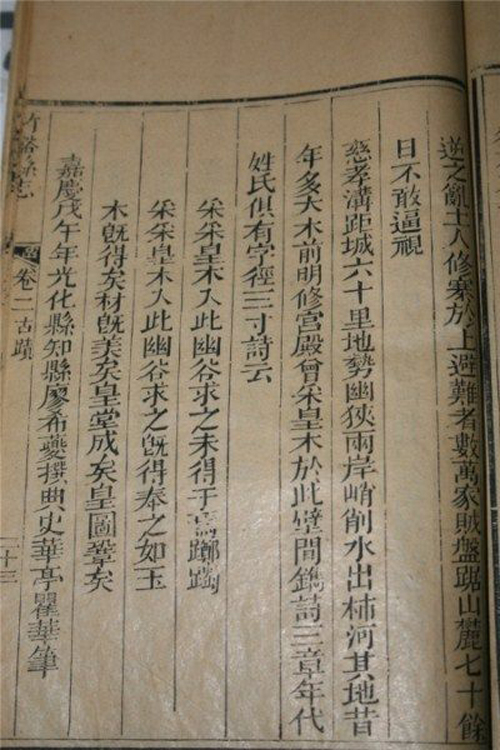

央视记者和该县资深人士一起在实地采访和深入调研中,惊奇地发现有关史料记载的竹溪贡木存在多处疑点,他们当即查阅大量史料,并得到故宫博物院专家的支持,使史实终于浮出水面:一是竹溪楠木(见图①)属公元1558年第二次修复故宫时征用的贡木,并非先前所说的始建故宫所用。因为故宫是明朝皇帝朱棣在公元1406年至1420年所建,后发生火灾,明英宗在1441年重建。1557年紫禁城失火,前三殿、奉天门、文武楼、午门被焚毁,次年开始重建,至1561年才完工,在这次重建中征用了竹溪县的楠木。见证这一历史的是嘉靖年间镌刻在该县鄂坪乡慈孝沟岩壁上的三首采皇木摩崖石刻诗文(见图②):“采采皇木,入此幽谷,求此未得,于焉踯躅。采采皇木,入此幽谷,求之既得,奉之如玉。木既得矣,材既美矣,皇堂成矣,皇图巩矣”(字径三寸,高0.7米,宽0.8米)。二是竹溪楠木并没有用于建造或复修圆明园。因圆明园在清朝所修,即从1709年开始营建,至1809年基本建成,此后的嘉庆、道光、咸丰三代屡有修缮扩建;而采皇木摩崖石刻诗文落款为:嘉靖戊午蒲月七日,这证明采皇木是明朝的事,说明有关“建造和修复圆明园时征用过竹溪楠木”的记载是错误的。三是采皇木摩崖石刻诗文落款的日期正确,而记载采皇木的同治版《竹溪县志》有误。因镌刻此诗落款为“嘉靖戊午蒲月七日,光化县知县廖希夔撰,典史华亭瞿笔。”据《古代至民国建宁籍知县或相当于知县及其以上职官名表》记载,廖希夔是明朝人,他在明嘉靖戊午年任襄阳道光化(今湖北省老河口市)知县时,朝廷修葺皇宫,他奉旨带领人马在竹溪县慈孝沟采得上等楠木后,兴奋之余撰诗三首,由随行典史华亭瞿写在石崖上,让人镌刻出来。而同治版《竹溪县志》记载为“嘉庆戊午年光化县知县廖希夔撰典史华亭瞿华笔”(见图③),这明显为笔误。当时的修志者在把这一历史写进《竹溪县志》时,错把“嘉靖”写成“嘉庆”,后来人们没有细加考证就断言摩崖石刻落款年号为错,而同治版《竹溪县志》记载为对,对此还曾在有关媒体上作过“更正”。现在看来,一字之差,竟把明朝(嘉靖戊午蒲月七日即公元1558年五月初七)误变成清朝(嘉庆戊午蒲月七日即1798年五月初七),把这一历史“缩短”了240年。

据了解,国务院已于1999年批准野生楠木为国家Ⅱ级重点保护植物,竹溪采皇木摩崖石刻已在2008年被确定为全国文物保护单位。

( 责任编辑:admin 新闻报料:2729868 )