作为一名曾经的中国人民志愿军,他在抗美援朝的战场上服役两年。作为中国人民志愿军的随军文化教员,他曾在满目疮痍的战场上教战士们认字识数,并帮他们用数学公式计算精确的炮弹落地轨迹。回忆起曾经的岁月,今年89岁的陈骥依然激情澎湃。

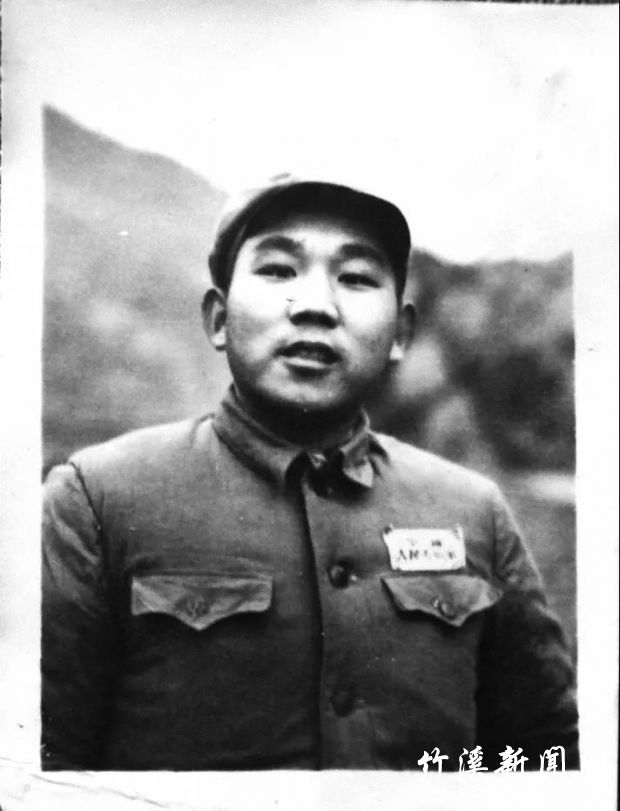

年轻时的陈骥

别样的战场武器,一盒粉笔和几本书

说陈骥是武汉人,那是因为他出生于武汉,但事实上,他已经在竹溪县工作和生活了63年。

陈骥家本来是武汉的一个大家庭,抗日战争爆发后,他随着家人一路搬迁到了宜昌。1949年,17岁的陈骥以一名文艺兵的身份,加入了湖北省军区文艺工作团。第二年,有着一定文化底子的陈骥,成了中南军政大学湖北分校的一名学员。再后来,他又成了辽宁省铁岭高炮训练基地文工队的队员。

朝鲜战争爆发,美国联军司令麦克阿瑟曾经骄慢地宣称圣诞节“要饮马鸭绿江”,意思是要打过中朝边界到中国来。

“志愿军一出国作战,美军不仅节节败退,还三易主帅,我们中国军队就是一个彭德怀元帅,那时采用诱敌深入,打夜战,打阵地战。”“当时美军在前线经常投放传单,可是好多志愿军战士文化水平特别低,不认识字就把传单给捡回来。那时就提出要‘国防现代化,战士们没有文化是不行的’。”

基于这种原因,中国人民志愿军开始想办法提高战士们的文化水平,于是随军文化教员就成了那个年代特有的配置。1952年,陈骥以文化教员的身份从辽宁出发,“雄赳赳气昂昂跨过鸭绿江”,成为朝鲜战场上的一名志愿军文化教员。

陈骥记得特别清楚,去朝鲜都是夜里走。那时美国飞机白天、夜里不断来轰炸,目的是封锁我方的运输线。“美军还放话说‘战场上我打不死你我饿死你’。我们坐的大卡车开上桥,大卡车开的时候有响声,司机听不到飞机的声音,而且夜里行车要开车灯,飞机来炸怎么办?志愿军就在山上设置岗哨,听见飞机要来了,赶紧放一枪,提醒飞机来了。我们就把车灯关了,熄了火停在原地。等听到岗哨放两枪,意味着飞机走了,车再接着往前开。”一路都有岗哨,沿途还有兵站,他记得到朝鲜“起码要走两个晚上,夜里走,白天不走,中间在兵站待一天”。

当兵的上战场,一般来说枪炮等才是武器,但陈骥等人却不同。“粉笔和书本,才是我们这些文化教员的战场武器。”陈骥回忆说。因为和他一样的文化教员,上战场的目的是为了用文化知识对我军战士加以武装。

露天地里上大课,炮弹箱子当黑板

陈骥(后排右二)与战地文化教员一起合影。

到了战场上陈骥才发现,当时的条件不是一般的艰苦。为了防止敌军偷袭,志愿军战士很少生火做饭,一般都是背着干粮随时上前线。“除了没有枪支弹药,我们文化教员的装备跟战士一样,背着一个竹筒状的容器,里面装着炒熟的面粉,饿了抓一把塞嘴里就是饭。”陈骥回忆。即便如此,战士们的精神状态却非常好。战时杀敌,闲时上课。

到朝鲜战场没多久,陈骥就成了营中心的文化教员,除了完成自身的教学任务,还管着8名分属于4个连队的文化教员,“当时的配置,一个营4个连队,每个连队配备2名文化教员。”陈骥既要给战士们教授语文课,还负责教简单的数学知识。

每次上课都是在露天地里进行,没有教室,就连黑板和讲台也没有。当时使用的是苏联造的喀秋莎大炮,配套的炮弹箱子尺寸正好,于是每次上课前,战士们都会用几个炮弹箱子拼凑成临时的黑板和讲桌,供文化教员使用。人多的时候,几百人同时坐在地上听讲,文化教员则在炮弹箱搭建的讲台上授课。

当时绝大多数战士都没上过学,很多人连自己的名字都不会写,文化教员就从最基础的识字开始教。而在数学方面,教员们除了教战士最基本的识数外,还时不时教点战场上能用到的内容。“我曾教过战士们用抛物线计算炮弹运行轨迹的知识,不过这些对大多数战士来说都太难了。”陈骥说。

由于当时战士们使用的很多武器都是苏联制造,包装上的俄语谁都不认识,苏联还专门派了教官到朝鲜。“苏联教官先将武器的使用方法教给我们这些文化教员,然后再由我们将使用方法教给战士们。”陈骥说。

在战场上,能用来学习文化知识的时间毕竟不多。战斗一打响,战士们就啥也顾不得。陈骥等人虽然不直接参与战斗,但还是会做一些力所能及的事情。有一次,部队转移时遇到了美国军队,双方顿时架起机枪猛烈开火。双方人数都不多,这次战斗只持续了几分钟,美国兵便开始后撤。“我方牺牲了9个人,当时我被留下来照看战友的遗体,部队则一路追击。”陈骥回忆。就这样,他在漆黑的山沟里待了一夜。

再后来,抗美援朝战争结束,陈骥等人并未立即回国,而是跟很多志愿军战士在当地驻防,一边继续给战士们上课,一边帮助当地搞基础建设。一直到1954年,陈骥所在的队伍奉命回国。

走出硝烟弥漫的战场,他做了一辈子老师

1955年,23岁的陈骥参加高考,考入华中师范大学历史系。4年后大学毕业,他被分配到了襄阳地区(当时整个十堰都属于襄阳地区),然后又被派往竹溪县任教。

“当时跟我一起分到竹溪的有4个人,另外3人后来都找机会离开了。”陈骥告诉记者。在竹溪县第一中学,他先后担任过语文、历史等科目的教师。从硝烟弥漫的战场,到和平年代的人民教师,陈骥将自己的一生献给了祖国的教育事业。

到1992年,60岁的陈骥依然没有离休。因为当时学校缺少历史老师,已经是竹溪一中校长的陈骥又担任了三年的历史老师。当时,陈骥的另外一个身份是竹溪县人大常委会副主任。就这样,一直到1995年,学校新进的历史老师到位,63岁的陈骥方才光荣离休。

如今已是89岁高龄的陈骥,依然保留着读书看报的习惯。在他的卧室里,简易的书架上摆放着《朝鲜战争实录》《邓小平文选》等数百本书籍。“我视力、听力都挺好,也没有‘三高’等疾病,每天就喜欢窝在家里看书看报纸,打牌遛弯儿啥的,我都不喜欢。”陈骥说。魏巍写的《谁是最可爱的人》,他至今还经常拿出来读,里面的句子他还能整段背诵。(何利 刘艳丽)

( 责任编辑:admin 新闻报料:2729868 )